Maaglive: Eine Arbeits-, Wohn- und Kulturoase

Wo heute der Prime Tower in die Wolken ragt, gingen einst Fabrikarbeiter ihrer täglichen Arbeit in den Industriehallen nach. Damals stellte die Zahnradfabrik Maag dort Werkzeugmaschinen, Getriebe, Kupplungen und Zahnradpumpen her. Heute verbindet man das Maag Areal hauptsächlich mit Gewerbe, Dienstleistung und Kultur. Seit fast dreissig Jahren transformieren verschiedene Grundeigentümer Zürich-West zu einem vielfältigen, lebens- und liebenswerten Quartier. Der Bau der Bürokomplexe der Zürcher Kantonalbank und Kuoni neben der Hardbrücke bedeuteten den Startschuss dieser Entwicklung. Die neue Handelsschule des kaufmännischen Verbands trieb am Escher-Wyss-Platz diese Entwicklung weiter. 2004 übernahm Swiss Prime Site das Maag Areal und setzte mit dem Bau des Prime Towers und den umliegenden Gebäuden zu dessen Füssen neue und bedeutende Erfolgsakzente.

Vom geschlossenen Industrieareal zum offenen Quartierzentrum

Heute – fast 20 Jahre später – beginnt mit Maaglive ein neues Kapitel. Das nachhaltige Bauprojekt hat zum Ziel, ein neues und lebendiges Quartierzentrum zu schaffen. Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensentwürfen sollen künftig hier wohnen, arbeiten und ihre Freizeit verbringen können. Im Rahmen eines Studienauftrags hat sich die Bauherrschaft für den Entwurf des renommierten Architekturbüros Sauerbruch Hutton aus Berlin entschieden. Das Projekt sieht vor, das historische und inventarisierte Gebäude K wieder freizustellen und um einen Wohnturm sowie ein Kulturhaus zu ergänzen. Dadurch wird das Areal geöffnet. Mit der wieder hergestellten «Lichtstrasse» wird das Areal durchlässiger und es entstehen wichtige Verbindungen zur Nachbarschaft und ermöglicht gleichzeitig die Schaffung eines begrünten Quartierplatzes, der für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Fussgängerwege und Veloverbindungen sowie eine Vielzahl von Bäumen mit dichtem Blätterdach werden dem neuen Herzstück des Quartiers ein angenehmes Stadtklima verleihen.

Maaglive steht für Leben

Einen Ort zum Leben erwecken, können vor allem Menschen. Das neue Quartierzentrum auf den Flächen des Maag Areals wird voraussichtlich ab 2027 aus dem Gebäude K, einem Wohnturm mit 14 Geschossen und einem Kultur-Pavillon mit unterschiedlichen Publikumsnutzungen bestehen. Wohnen, Kultur, Arbeit und Gastronomie werden zu einem lebendigen Mix verwoben. Das historische Gebäude K wird minimal saniert und erhält Gastronomie-, Atelier- und Co-Working-Flächen.

Emotionalität und Vielfalt als Treiber der Vision des Kultur-Pavillons

Der als Holzbau konzipierte Kultur-Pavillon wird als «Indoor Public Space» zum lebendigen Treffpunkt für Kunst, Kreativwirtschaft und die Bevölkerung des Quartiers, der Stadt Zürich und darüber hinaus. Die Kulturnutzung, die bislang provisorisch und nur zu bestimmten Tageszeiten oder Wochentagen in den ehemaligen Maaghallen stattfand, soll mit dem Kulturpavillon eine neue, dauerhafte, flexible und inspirierende Heimat finden. Es wird eine 24-Stunden-Nutzung geschaffen, die es in dieser Form heute nicht gibt. Das Erdgeschoss wird offen gestaltet und zusammen mit dem Stadtplatz zum neuen Treffpunkt im Quartier. Pop-Up-Stores und ruhigere Begegnungszonen im ersten Obergeschoss werden zur Bereicherung beitragen. Die Säle der obersten Geschosse werden über viel Flexibilität verfügen und können für grössere Ausstellungen, Seminare sowie Meetings oder Präsentationen genutzt werden.

Wohnturm: Symbiose zwischen Leben und Arbeiten

Der in Holzhybrid-Bauweise geplante Wohnturm komplettiert die umfangreichen Nutzungsmöglichkeiten auf dem Areal. Er wird Raum für neue Formen des Wohnens und Arbeitens bieten. Im Erdgeschoss werden sich dereinst ein Laden, ein Café und die Rezeption des «Workspace» befinden. Der Arbeits- und Konferenzbereich führt über eine grosse Treppe bis in das erste Obergeschoss. Die darüberliegenden Etagen sind für Wohnungen in verschiedenen Grössen (von Studios bis hin zu 2 und 3-Zimmer-Wohnungen) vorgesehen. Die Mieterinnen und Mieter können auf den jeweiligen Etagen zusätzliche Arbeits- und Gemeinschaftsflächen nutzen. Ein Fitnessraum, eine Bibliothek und eine grosse, intensiv begrünte Dachterrasse runden das attraktive neue Wohnformat ab.

Nachhaltiger Mehrwert für Zürich West

Das neue Ensemble, bestehend aus Wohnturm, Gebäude K und Kultur-Pavillon gruppieren sich um einen baumbestandenen Quartierplatz. Das nachhaltige Baukonzept folgt den Handlungsansätzen der Fachplanung zur Hitzeminderung der Stadt Zürich. Ein Lösungsbeitrag zu einer hochaktuellen Problematik, gerade in einem Quartier mit sehr vielen Asphaltflächen. So helfen etwa die üppige Begrünung der Freiräume und Dächer dabei, die negativen Auswirkungen der Hitzeinsel Zürich West zu mindern. Die Planung von Hager Landschaftsarchitekten (Zürich) sieht auf rund 4 000 m2 einen begrünten, städtischen Freiraum mit zahlreichen hochstämmigen Bäumen vor. Dieser «Stadtwald» mit heimischen Arten soll zum Flanieren und Verweilen einladen.

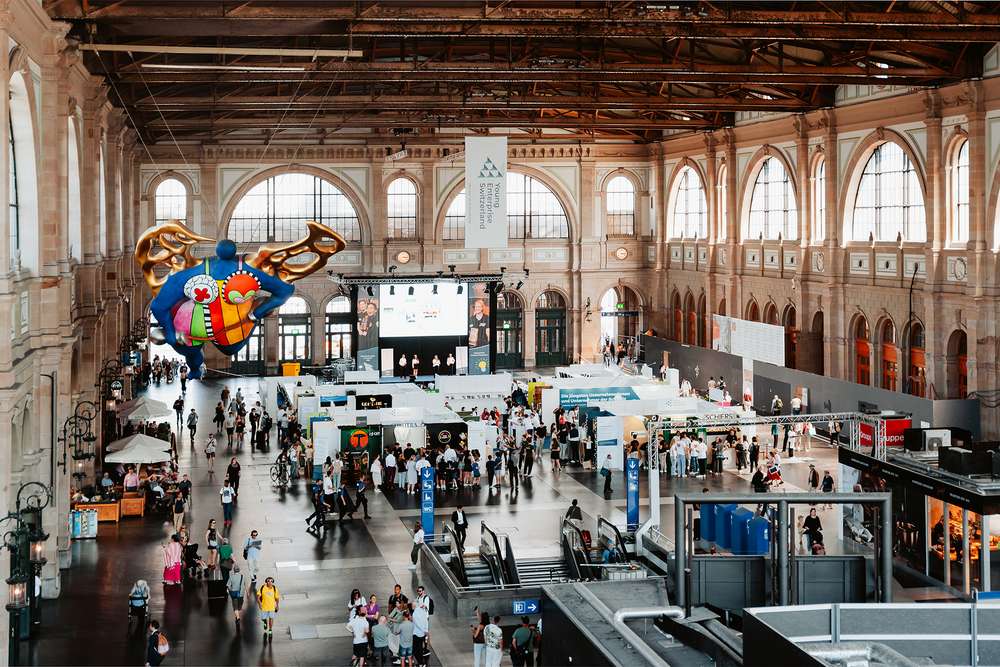

Maaglive Fest

Am Freitag, 26. August 2022, wurde auf der historischen Zahnradstrasse, vor dem Gebäude K, das Maaglive Fest veranstaltet. Zur Feier der Baueingabe wurden Bewohner des Quartiers, Nachbarn, Mieter und Ihre Familien und Freunde eingeladen. Neben musikalischen Acts und Artisten gab es vor Ort partizipative Angebote für gross und klein. Von Improvisationstheater über Karikaturisten bis hin zur grossen Leinwand, wo jeder zum Pinsel oder Bleistift greifen konnte, war für jede Altersgruppe etwas dabei. Im Atelier K bot sich zudem die Möglichkeit, an den gut besuchten Projektpräsentationen direkt am Modell und Plänen mehr über das Projekt zu erfahren und mit der Projektleiterin sowie Architekten direkt in Dialog zu treten.

Neuigkeiten zum Projekt, Events im Gebäude K und die spannenden Maaglive Talks finden Sie unter: